中央区の教育について、予算特別委員会2025.3.17 要旨(配布用1ページ)

作成日:2025年9月18日 / 作成:小坂和輝 質疑ダイジェスト

1. 成績の評価・評定

- 7月に予備調査→1月審査会。直近3年で特段の課題共有なし。

- 評価は学習指導要領の3観点に基づき実施。計画への明記は必須ではないとの見解。

- ESAT-Jは未受験でも不利とならない制度。配慮を徹底。

2. 学校給食

- 1食単価:令和4→7で+15~20円/食、R6→R7は予算ベース約+6%。

- 栄養士が工夫し栄養価を確保。オーガニックは一般比約+50%で導入拡大は課題。

3. 開かれた教育委員会

- タブレット(SideBooks型):予算成立前提で令和8年7月以降導入予定。

- 資料公開:定例会翌日に情報公開コーナーで紙→区民文教委報告後にWEB。

- 予算審議議事録:秘密会運用。公開は情報公開請求による(自動公開は未実施・研究継続)。

4. ICT活用・回線

- 学級閉鎖時:各校で課題配信等を含め検討。双方向性確保を重視。

- 校内ネットはクラウド直収容化で高速化。文科省基準を満たす水準へ整備。

5. スクールバス

- 晴海等の交通環境変化を踏まえ、増便等を検討中(安全・学校負担軽減を重視)。

6. 学校施設(日本橋中)

- 鉄骨造採用:耐火・耐震は外装等で技術対応可。将来の可変性・リノベ容易性を評価。

- 学校施設は公共施設マネジメントシステムに登録済み。

7. 通学路安全

- 令和6年度:重大事故なし。PTA・ランパト点検の反映は取りまとめ中。

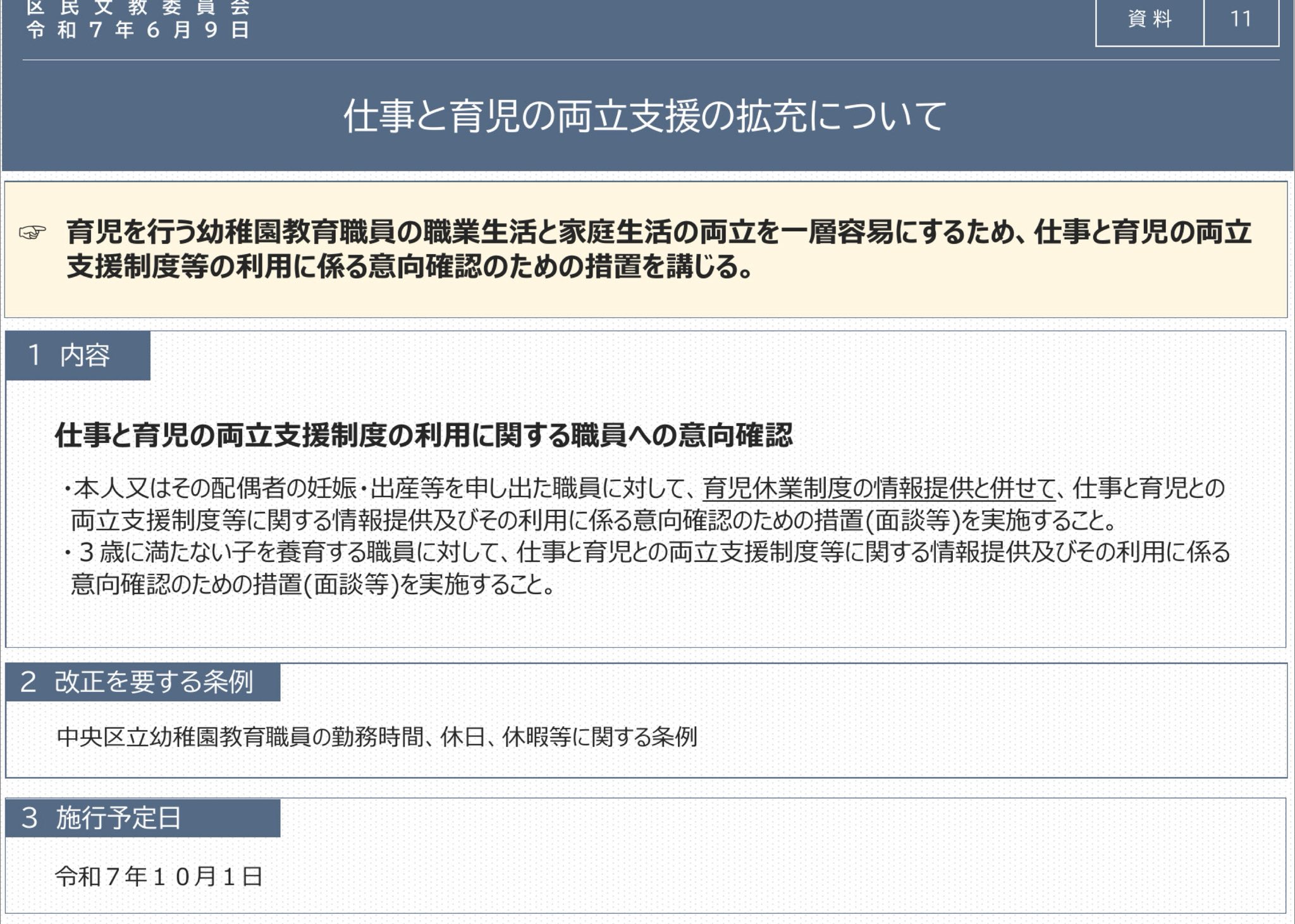

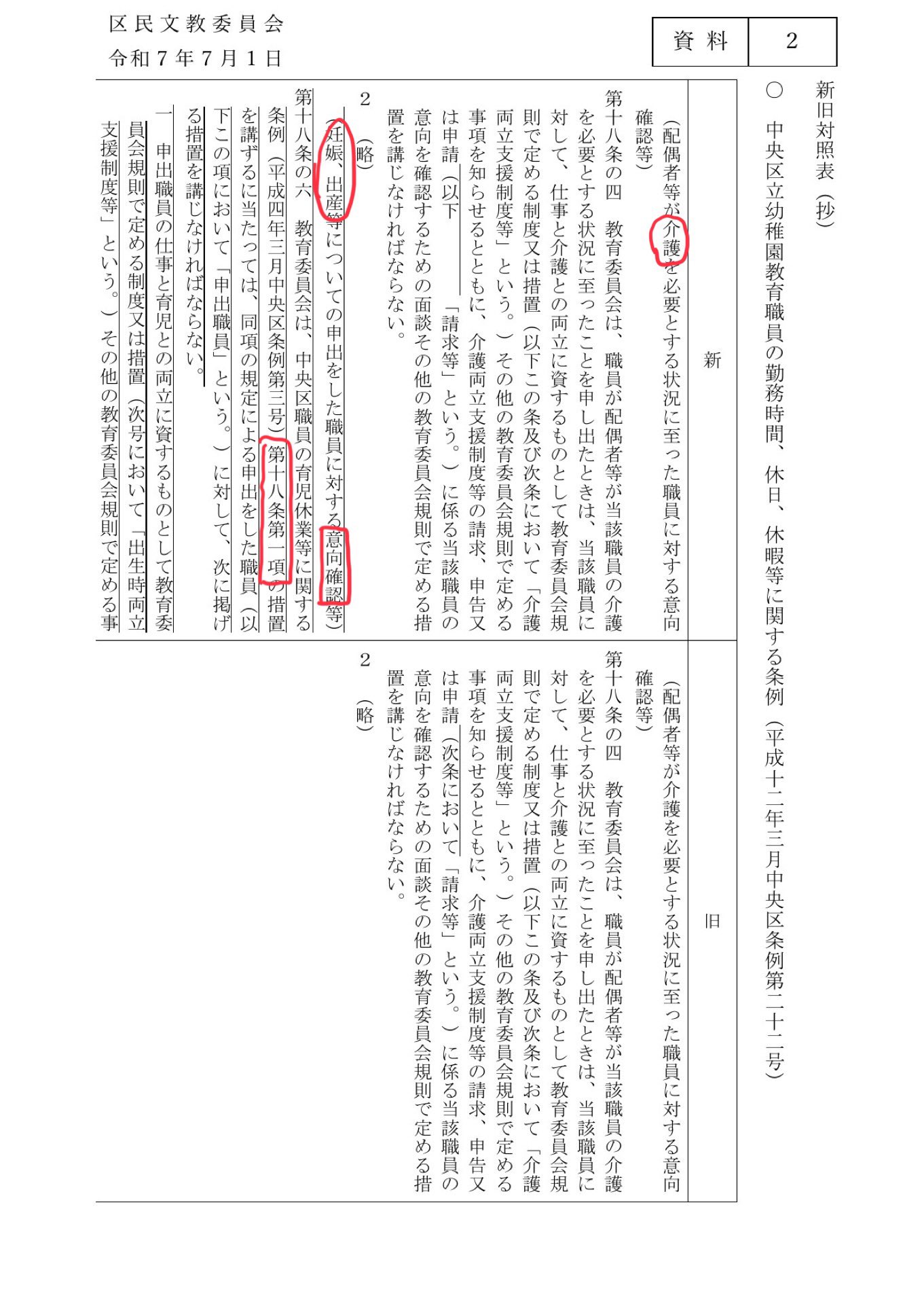

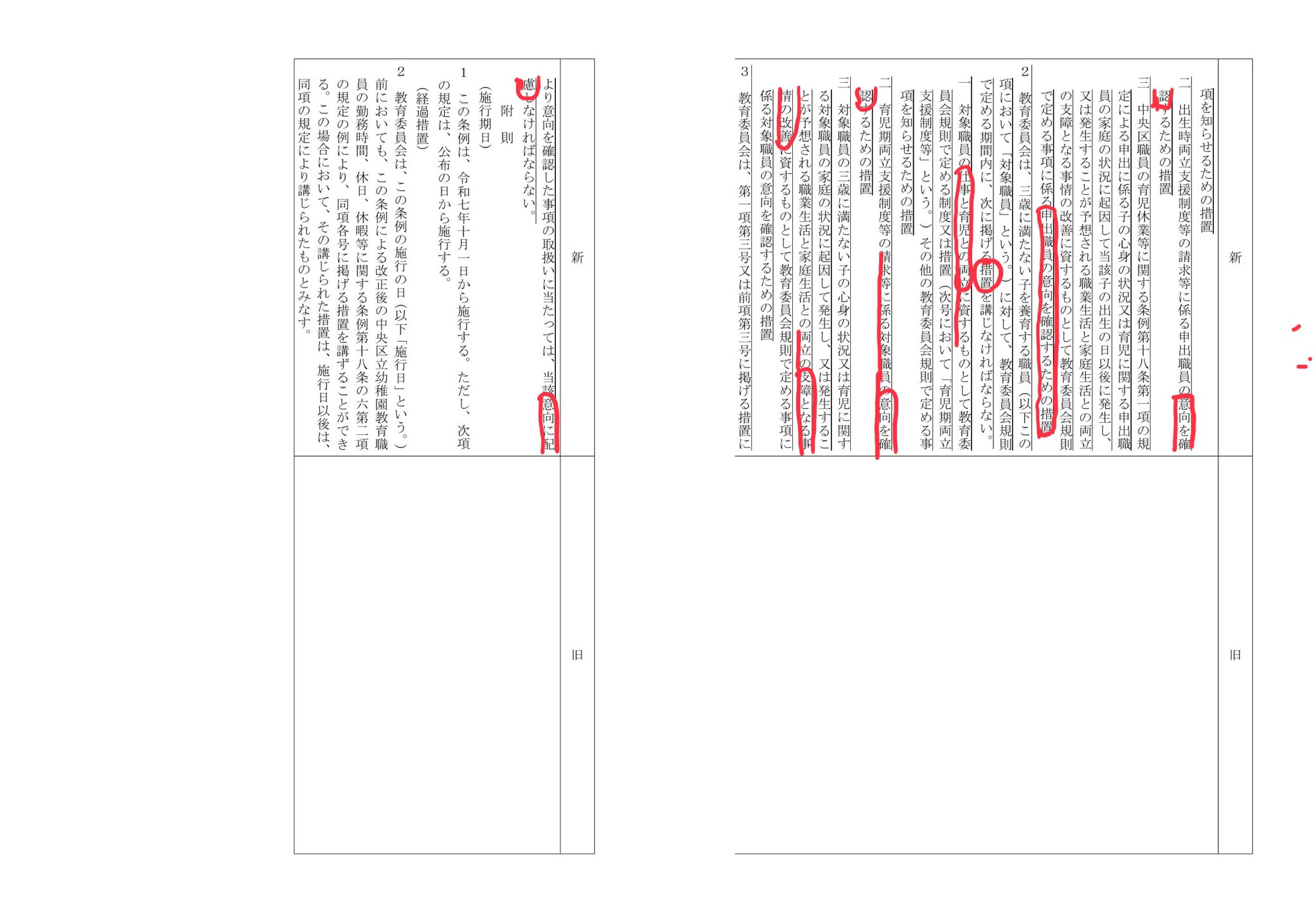

8. 働き方改革

- 外部化:移動教室は全面委託、就学時健診欠席者対応の委託を検討。

- ICT活用:校務DX(共同編集、各種記録電子化等)を研究・推進。

- 残業:減少傾向も約3割が月45時間超(教材研究等による部分あり)。

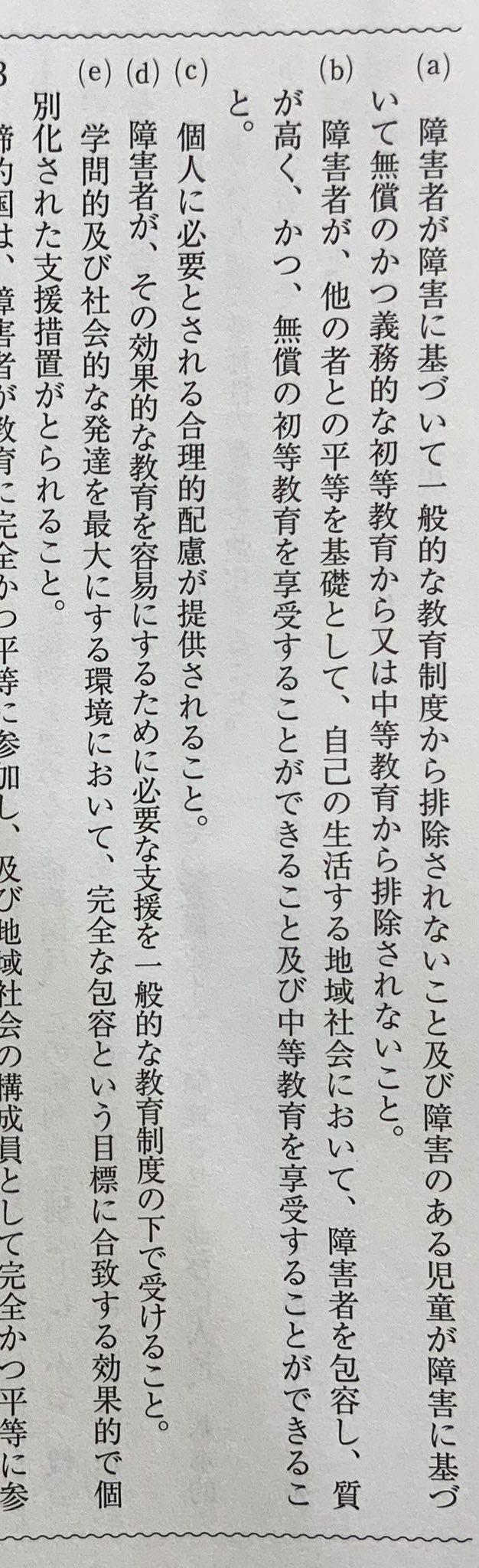

9. インクルーシブ教育・就学相談

- 就学相談:申込ベース管理のため未受診者の全体把握は不可。

- R7入学:就学猶予の申出は未認識。免除は主に外国籍インター通学案件。

- 幼稚園段階:区カウンセラー・特別支援専門員の巡回と補佐員配置で早期対応。

10. 育ちのサポートカルテ等の連携

- 本区は「育ちのサポートカルテ」を個別教育支援計画の代替として活用。

- 同カルテを基に学校が個別指導計画を作成。引継ぎは保護者同意の上で手渡し。

- 情報管理は現状「紙ベース」運用(機微情報保護の観点)。

11. 教員確保・初任者支援

- 区独自雇用には慎重。原則は都教委採用・配置、区で見つけた人材は都に紹介。

- 初任者は学年団・センター講師等で支援。副担任配置は都の枠組み事項。

※本資料は議事録に基づく要旨整理です。数値・時期は答弁時点。

https://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/r07/yosan20250317.html

以上